| Beiträge: | 5.608 |

| Registriert am: | 18.02.2010 |

Hmm, bis ende des Jahres ist ja noch lange hin. Hört sich aber in jedem Fall schon mal interessant an!

Wird das eigentlich ein reiner NextGen Titel?

Es ist wohl für die PS3 und für die PS4 vorgesehen!!!

| Beiträge: | 5.608 |

| Registriert am: | 18.02.2010 |

Tja, hab ich bei Amazon schon gesehen. Mann kann es wieder mal für alle Plattformen bestellen.

So langsam frage ich mich ernsthaft wo der Sinn einer NextGen Konsole ist wenn die neuen Spiele allesamt auch auf den alten erscheinen. Das heißt immer wieder es wird Abstriche in punkto Grafik und Gameplay geben!

Ich meine nix gegen die PS3, aktuell nutze ich die immer noch zu 99%. Aber dann frage ich mich warum die Entwickler kurz vor erscheinen der PS4 und XB1 geheult haben das die Entwicklung auf den alten Systemen so schwer und voller Kompromisse war, wenn sie jetzt nicht voll auf die neuen gehen?

Ich vermute mal ganz stark der Grund warum Titel wie Watch Dogs verschoben wurden ist der das die Qualitätssicherung auf den alten Konsolen deutlich länger dauert als auf den neuen!

Super cool finde ich das Handradargerät wo die Alien als Punkte auftauchen! Fand ich damals schon im Film großartig!!!

Ja das ist echt geil gemacht bin mal gespannt wie es weiter geht ja das sonar ist echt geil der zweite war ja auch der beste Alien Teil

Ich glaube aber vom Spiel her wird es eher an den ersten Teil heranreichen. Ich bin wirklich gespannt weil Alien Colonial Marines ein totaler Reinfall gewesen war.

| Beiträge: | 5.608 |

| Registriert am: | 18.02.2010 |

Nachdem kürzlich ein paar technische Informationen zur PlayStation-4-Version von Alien: Isolation bekanntgegeben wurden, folgt nun der offizielle Release-Termin des Horror-Spiels, welches von Creative Assembly entwickelt und von SEGA auf den Markt gebracht wird.

Der offizielle Termin steht nun fest und wurde über den Kurznachrichtendienst Twitter vom Publisher-Unternehmen SEGA bekanntgegeben.

Der konkrete Termin fällt auf den 7. Oktober 2014. An diesem Tag geht es mit der Alien-Hatz in Alien: Isolation weiter. Das Spiel wird für die PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One und für den PC veröffentlicht.

Der nun bekanntgegebene Termin gilt allerdings erstmal nur für Nordamerika. Unklar ist daher derzeit, ob in Europa das Spiel ebenfalls am 7. Oktober 2014 auf den Markt kommen wird, oder wir mit Alien: Isolation ein paar Tage früher oder später rechnen dürfen. Übrigens ist noch nicht bekannt, wie es mit potenziellen Sammler- oder anderen besonderen Editionen zu Alien: Isolation aussieht.

| Beiträge: | 5.608 |

| Registriert am: | 18.02.2010 |

Bin echt mal gespannt wie das spiel wird, nach berichten zu Folge soll das ziemlich gut werden, einfach mal abwarten...

| Beiträge: | 5.608 |

| Registriert am: | 18.02.2010 |

| Beiträge: | 5.608 |

| Registriert am: | 18.02.2010 |

Da gebe ich dir voll und ganz recht. Ich bin auch noch nicht so weit aber das ist bis jetzt ganz gut und. Es ist auf anstrengend such immer so zu konzentrieren das man nicht gesehen und gehört wir.

oO, das klingt gerade sehr nach nem Kauftitel für mich :D

danke für die Beschreibung des Spiels, Daumen hoch

| Beiträge: | 5.608 |

| Registriert am: | 18.02.2010 |

Oh man Bernd jetzt hast Du mich neugierig auf das Spiel gemacht. Hört sich alles Saugut an, wenn die Grafik auch noch Top ist.

| Beiträge: | 5.608 |

| Registriert am: | 18.02.2010 |

Gestern beim Spielen hab ich auch mein Controller weg geschmissen vor Schreck. Das schlimmste an den Trecker ist auch das, wenn du in der nähe vom Alien bist und den Trecker benutzt hört er das und zieht dich aus den Versteck. Die KI vom Alien ist auch richtig gut und deswegen sind die Wege die er abläuft nicht vorhersehbar und schwer zu berechnen. Was bis jetzt für mich das beste Hilfsmittel war, ist der Geräuschsensor.

| Beiträge: | 5.608 |

| Registriert am: | 18.02.2010 |

Die Androiden halten echt was aus. Ich habe bis jetzt keinen erledigen können weil die einfach zu viel einstecken können. Es gibt ne Trophäe:

Töten Sie einen Androiden unter ausschließlicher Verwendung des Wartungshebers.

Wie lange soll das denn dauern

Glaube das Spiel werd ich mir auch noch zulegen, hat es eigentlich einen Multiplayer?

Das kann ich gar nicht sagen - glaube aber >NEIN<!

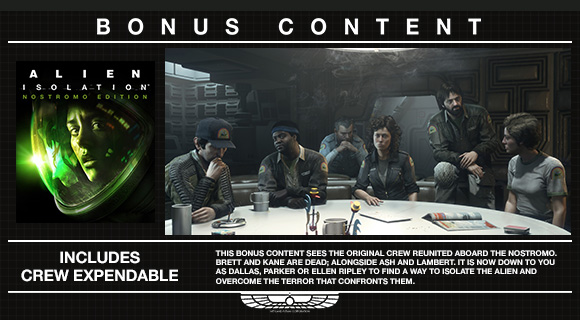

Ich habe nun die zwei PSN-Codes eingelöst und kann unteranderem auf der Nostromo spielen. Das ist mal so richtig geil. Du kannst als Dallas, Parker oder Ripley diese Mission spielen. Als Alien Fan eine tolle Sache und dann noch mit dem Flammenwerfer

| Beiträge: | 5.608 |

| Registriert am: | 18.02.2010 |

Das Spiel Outlast war ja schon eine große Herausforderung und mitunter wirklich der blanke Horror. Doch Alien: Isolation schafft es bei mir noch eine Schippe draufzusetzen. Spielte Outlast noch Phasenweise im Dunklen so sieht es bei Alien: Isolation etwas anders aus. Hier wechseln die Bereiche ständig von Hell ins Dunkle. Hinzu kommt die ständige Gefahr entdeckt zu werden – ist das der Fall dann ist man so gut wie Tod. FALSCH man ist Tod.

Ich persönlich finde es sehr schade, dass ich als Spieler nicht die Möglichkeit habe die Räume ungestört und in Ruhe zu untersuchen. Das Alien lässt dich nicht in Ruhe. Allgegenwärtig schaust du auf den Tracker um einen günstigen Zeitpunkt zum Positionswechsel auszumachen. DENN wartest du zu lange an einem Ort, wie zum Beispiel unter einem Tisch oder in einem Schrank dann wirst du ganz bestimmt rausgezogen. Das Alien nutzt mittlerweile auch die Luftschächte, wo ich mich als Spieler immer sicher gefühlt habe. Kein Raum ist vorhanden wo ich mich sicher fühle. Selbst wenn ich das Spiel zwischenspeichern will seht auf dem Bildschirm: Gefahr ist nah. Wäre ich taub so würde ich diesen Text als hilfreich ansehen, doch ich höre hinter mir das Alien fauchen, stampfen und durch die Gegend poltern. Wahrlich nichts für schwache Nerven.

Diese Sequenz erscheint kurz nach dem Tod...

| Beiträge: | 5.608 |

| Registriert am: | 18.02.2010 |

| Forum Software von Xobor.de Einfach ein Forum erstellen |